罗伊阿斯科特 (Roy Ascott)

作者 莱拉·摩尔 (Lila Moore)

以下文章根据英文原文翻译,原文出处 https://wrldrels.org/2020/08/13/roy-ascott/

人物履历

1934年10月26日,罗伊阿斯科特出生于英国巴斯。

1953年至1955年,担任英国皇家空军战斗机指挥官。

1955年至1959年,就读于杜伦大学国王学院,学习美术和艺术史。1959年获得艺术学学士学位。

1959年至1961年,经维克托·帕斯莫尔引荐,在杜伦大学国王学院负责工作室演示工作。

1960年至1964年,在伦敦伊灵艺术学院开创基础课程项目(the Ground Course)。

1963年,在伦敦莫尔顿画廊举办个人艺术展,“图解盒子及模拟结构”(Diagram Boxes and Analogue Structures)。

1964年至1967年,担任英国伊普斯维奇学院美术系院长,推广其创立的基础课程项目。

1967年至1971年,担任英国伍尔弗汉普顿理工学院美术学院院长。

1968年至1971年,担任伦敦大学学院斯莱德美术学院客座讲师。

1971年至1972年,担任加拿大多伦多安大略艺术学院院长。

1973年至1974年,担任伦敦圣马丁艺术学院和伦敦中央艺术与设计学院雕塑专业客座导师。

1974年至1975年,担任明尼阿波利斯艺术与设计学院美术系教授、学院院长。

1975年至1978年,担任加利福尼亚旧金山艺术学院副校长、学院院长。

1985年至1992年,担任奥地利维也纳应用艺术大学传播理论系院长、教授。

1994年,在纽波特威尔士大学创立互动艺术高级研究中心(Centre for Advanced Inquiry in the Interactive Arts – CAiiA)。

1997年, 创立了国际研讨会议系列“意识重塑会议:后生物时代的艺术与意识” ( Consciousness Reframed: Art and Consciousness in the Post-Biological Era )。

2002年,创立学术研究期刊《Technoetic Arts》并担任主编。(英国布里斯托Intellect出版)

2003年,创立英国普利茅斯大学星球学院(The Planetary Collegium)并担任主席,在瑞士、意大利、希腊和中国开设博士点。

2003年至2007年,担任加利福尼亚大学艺术学院设计媒体艺术系客座教授。

2007年至今,担任英国伦敦泰晤士河谷大学名誉教授。

2009年,在英国普利茅斯艺术中心举行1960-2009作品回顾展。

2010年,在韩国仁川国际数码艺术节举行作品回顾展。

2011年,在伦敦哈克尼举行作品回顾展“融合感官”(The Syncretic Sense)。

2012年,担任上海德稻大师学院科智艺术大师。

2012年至2013年,回顾展“罗伊·阿斯科特:融合控制论” (Roy Ascott: Syncretic Cybernetics)在上海第九届双年展举行。

2013年,作品回顾展“罗伊·阿斯科特:类比”(Roy Ascott: The Analogues)在加拿大温尼伯市当代艺术博物馆举行。

2013年至今,在上海开设德稻科智艺术本科实验班及普利英国茅斯大学星球学院上海博士点。

2014年,阿斯科特作品回顾展“网络艺术”(OK | CYBERARTS)在奥地利林茨电子艺术节举行。

2014年,荣获奥地利电子艺术节媒体艺术先锋“金妮卡奖”。

2016年,授予希腊爱奥尼亚大学视听艺术系名誉博士。

2017年,担任中央美术学院视觉艺术高精尖创新中心首席专家。

2017年,作品回顾展“罗伊·阿斯科特:形式有行为” (Roy Ascott: Form has Behaviour)在英国利兹亨利·摩尔艺术中心举行。

个人简介

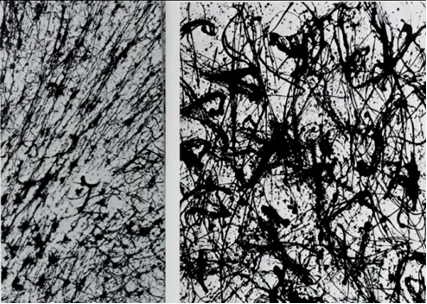

罗伊·阿斯科特,1934年生于英国巴斯。他的出生地以乔治亚建筑风格和西尔布利山为特色,其神秘主义色彩一直深深吸引阿斯科特并对其思想产生深远影响(Ars Electronica 2014)。[下图] 在服兵役期间,阿斯科特被任命为英国皇家空军战斗机控制中心雷达指挥官。他投入大量时间在雷达室的军事沙盘上工作,这样既有鸟瞰视角,又可以从多个角度观察物体和目标。这种军事作战经历启发了阿斯科特早期的互动绘画和桌面主题的艺术创作(Ascott 2003a:168)。1955年,阿斯科特在杜兰大学国王学院开始他的艺术求学之路,他的导师有维克托·帕斯莫尔(Victor Pasmore 1908-1998)、理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton 1922-2011)、劳伦斯·戈温(Lawrence Gowing 1918-1991)和昆汀·贝尔(Quentin Bell 1910-1996)。汉密尔顿为阿斯科特打开了通往马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp 1887-1968)思想的大门,劳伦斯·戈温向阿斯科特介绍了保罗·塞尚(Paul Cezanne 1839-1906)后期绘画中自然和物体的动态表现(Ars Electronica 2014;Lambert 2017:45)。此外,阿斯科特也被杰克逊波洛克(Jackson Pollock 1912-1956)视角转换、平铺于地面作画的风格深深吸引。(Ascott 1990:242)。阿斯科特早期的审美体验加上对控制论的理解(Lambert 2017)最终汇聚成为艺术作品“绘画的变革”(Change Paintings)。此作品的诞生归功于“广泛的美学和非美学来源”(Shanken 2003:7)。1959年,阿斯科特被授予艺术学学士学位,并被帕斯莫尔招揽,负责工作室演示工作,为期两年。1961年,帕斯莫尔举荐阿斯科特在伊灵艺术学院工作(Shanken 2003:10)。

兰伯特写道,“阿斯科特是控制论与艺术之间的重要对话者”(Lambert 2017:42)。阿斯科特是最早研究控制论的学者之一,他仅在诺伯特·维纳(Norbert Wiener 1894-1964)的著作《控制论:或关于在动物和机器中控制和通信的科学》出版后不久便开始热衷于控制论学说(Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine Wiener 1948; Lambert 2017:48)。起初,阿斯科特对控制论的理解来源于英国控制论先驱戈登·帕斯克(Gordon Pask 1928-1996)及科学家罗斯·阿什比(Ross Ashby 1903-1972)的作品和著作(Lambert 2017:42,50)。20世纪70年代,阿斯科特对玛格丽特·米德(Margaret Mead 1901-1978)、格雷戈里·贝特森(Gregory Bateson 1904-1980)和海因茨·冯·福斯特(Heinz Von Foerster 1911-2002)的二阶控制论理论产生浓厚兴趣。福斯特强调,除非我们置身其中,否则我们无法将世界理解为一个系统。阿斯科特解释说,福斯特要求我们将自身融入所观察的系统之中,我们应作为积极参与者,而不仅仅是局外的科学家或远距离观察的艺术家(Ars Electronica 2015)。实际上,阿斯科特已经在他的早期作品中运用了此类参与性原则。

阿斯科特将1959年创作的“绘画的变革”(Change Paintings) 系列作品描述为“思想的类比 —— 如同思想可以被改变,作品的结构也因观众的干预而发生变化”(Ascott 2003b:98)。这一系列作品由几块可移动的有机玻璃板组成,观众通过移动玻璃板改变作品,实现了观众与艺术家及作品之间的互动。[下图] 审美过程将超感官知觉(ESP)和控制论这两个不同的领域彼此相连,阿斯科特将这两个领域的连接称为“The Psibernetic Arch”(Ascott 2003c:161),它犹如一座拱桥,连接“控制论和超心理学,思想的东西方,技术和传心术,已知和预知,cyb和psi (注:cyb指控制论,psi指心理学,两者发音相同)”(Ascott 2003c:161)。阿斯科特设想了艺术的预测未来性(预测结构),即可以想象各种未来的艺术,并称之为“未来的艺术”(Ascott 2003c:165)。

此外,亨利柏格森(Henri Bergson 1859-1941)的哲学思想也对阿斯科特早期的艺术创作产生影响,如 “绘画的变革”系列作品(Shanken 2003:21)。在《创造进化论》(Creative Evolution Bergson 1911)一书中,柏格森认为知识是通过心智和直觉在一个“延绵”(duration)的过程中发展的,任何经验都与过去、现在和未来联系在一起,这是一个持续的、非线性的、不断变化和进化的过程。与此相似,在阿斯科特的作品“绘画的变革”(Change Paintings)中,通过观众参与有机玻璃板水平向后或向前的滑动,从而实现了类似的时间转换体验。[下图] 观众的行为导致了不同的设计和意义,从而在视觉设计和意义上发挥了艺术作品过去、现在和未来的可能性(Shanken 2003:21)。柏格森变化永恒的哲学是阿斯科特理解控制论的核心(Lambert 2017:44)。在《控制论立场:我的过程和目的》中 (The Cybernetic Stance: My Process and Purpose),阿斯科特(1968:106)引用了柏格森《创造进化论》的一段话:“生命是看起来相对稳定静止,这种假象致使我们把它当作一个事物而非过程,忘记它们每一个形式的永恒仅仅是运动的瞬间”(Lambert 2017:44)。显然地,阿斯科特的众多艺术作品、控制论理论及教学法都体现了他对“变化”和“运动”的理解。

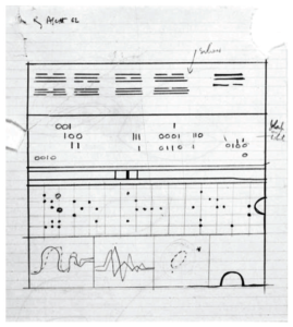

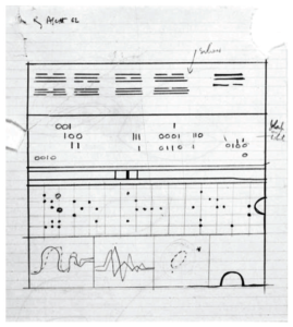

阿斯科特1962年作品未命名绘画中(Untitled Drawing 1962),“自上而下排布着易经卦象、二进制符号、散点图和波形图,中间的‘校准器’可以并列或组合这些信息系统”(Shanken 2003:31)。[下图] 阿斯科特在绘画作品中表现出不确性和模糊性,使偶然行为和自动行为影响艺术过程(Ascott 2003c:166)。对于其1959年到1970年时期的木板画作品,阿斯科特认为它是“任何一种力量的竞技场,类似占卜板试图从参与者的深层精神层面获取信息一般”(Ascott 2003c:166)。阿斯科特写道:

因此,木板作品(可预测未来的模拟结构)提供了反馈功能,可将视觉配置从深层次的意识中抽离出来,进而生成预期的未来结构和关系。我希望将解读木板比作看手相——图形预测——一次突如其来的抽象的塔罗牌。占卜水晶球转移到平坦的木板上,如同映射一幅世界地图。这不是地理上描述的世界,而是一种以纯视觉能量构成的替代未来。(Ascott 2003c:166)

诸如Cloud Template(1966)和N-Tropic-Random Map I(1968)[下图]等作品都基于控制论和占卜原理。阿斯科特模仿易经卜卦的方式,在木板上投掷钱币,按照钱币随机所产生的图案切割木板,形状由偶然性和占卜行为决定。阿斯科特这种随机性的创作手法与达达主义、超现实主义及约翰·凯奇(John Cage)易经占卜作曲相互关联。(Shanken 2003:32)。内希瓦塔尔 (Nechvatal 2018:35)将作品Cloud Template描述为 “一个神圣的凝视机会。”阿斯科特仿佛通过作品演绎着萨满凝视,看到并主张共时性,占卜事件似乎有某种关联(Nechvatal 2018:36)。观众被邀请参与凝视过程,如同占卜解牌一般观看和诠释该作品。通过将钱币投掷在木板平面上,阿斯科特联想到波洛克改变传统视角而平铺于地面的作画方式。从鸟瞰视角欣赏,作品成为物质和形而上相交相融的一副完整地图(Shanken 2003:33)。

桌子是阿斯科特理论和作品的中心主题。桌面类似于一个互动体系,他将桌子和房子类比,两者有相通之处。“桌子使我们能够坐在我们的话语世界周围,并在这个世界中彼此交流”(Ascott 2003a:168)。桌子就像房子,是我们行为的舞台。它是无数的谈判和行为模式的指定区域。桌面创造出了一个空间,联系着我们自己、他人和物体。“桌子是占卜的工具,是新关系产生的参谋人,是变革的试验台”(Ascott 2003a:171)。此外,桌子提供了一个全新的水平视角观察世界。即使没有桌子这个实体,也很容易通过在任何表面铺一块布的方式来代替“桌面”。在中东社会,人们便在地面上铺上一块布,从而替代了实实在在的桌子。阿斯科特强调桌子在宗教场合作为祭坛的功能,它是天地象征性和仪式性的连接点。他写道:

神秘学(the esoteric tradition )在塔罗牌身上实现了它最具创造力的系统,每一次占卜都能创造出新的可能性宇宙。形而上学的桌面就是它的整个舞台。大阿卡那牌1号牌“魔术师”(The Magician I)放置于桌面正中央,只有桌面才能支持小阿卡那牌(宝剑、权杖、五芒星和圣杯)叠放、排布、相互配合,因为桌面为塔罗牌提供了自由互动的舞台,不限制或定义纸牌的行为。塔罗牌是最具形而上修养的桌面行为。(Ascott 2003a:171)

在“塑料交易”(Plastic Transaction 1971)[下图]和“占卜桌”(Syncretic Divination Table 1978)两个作品中,叉子、漏斗、刀和盘子等工具从日常物品转变成“灵媒工具”(Ascott 2003a:172)。普通的桌子变成了一张“梦幻桌子”,我们可以在桌面上预演行为和探索众多可能性。桌面代表了一种文化和社会立场:“当今艺术的语境是在行为、交易、过程和系统中建立的。我们的世界观是整体的,我们从控制论角度思考问题;我们不再拘泥于一时,我们抵制局部观点。”(Ascott 2003a:171-72) 因此,艺术成为了变革的通道。桌面是一个开放的控制论系统,它是一个新的艺术语境,只有通过系统中所有参与者(即艺术家、艺术品和参与者的观众)的干预和行动才能产生变化和意义。在第九届上海双年展上(2012-2013)[下图],参观者可以通过直接触摸改变桌面上的图像,同时远程参与者也可以通过网络改变图像并同步投放到桌面上。远程信息桌面显示出我们如何在全球超连接的数字世界中触发事件和相互影响。2012年,阿斯科特的作品“文之肌理”(La Plissure du Texte,简称LPDT)通过虚拟技术再次呈现在第二人生网络游戏上(Second Life),虚拟场景中再现了早年艺术作品“塑料交易”(Plastic Transaction)。

特里克特(Trickett 2019:371)写道,阿斯科特1960年在伦敦伊灵艺术学院(Ealing College of Art)开设的基础课程项目(The GroundCourse)之后在萨福克伊普斯维奇公民学院(Suffolk Ipswich Civil College)推广,该基础课程项目主要基于“系统”和“过程”这两个概念。阿斯科特向学生们介绍控制论,并创造了一个实验性的环境进行身份、角色的尝试和转变,旨在研究探索“自我”这一概念(Lambert 2017:42)。起初学生们(如布莱恩·伊诺, Brian Eno)[下图] 感到实验过程中碰到的问题很难理解和解决(Trickett 2019:371)。阿斯科特自评道,当时他对艺术和教育的态度在英国相当激进(Ascott 2013:13)。阿斯科特的教学法在20世纪60年代早期开始发展,其自身扮演着艺术家、教师和萨满(Ascott 2003e)的多重角色,融合社会和政治因素且带有独到的理解:“我们正在走向一个完全网络化的社会,在这个社会里,反作用、即时交流和自动化将影响我们的方方面面”(Ascott 2003d:126)。

特里克特(Trickett 2019:371)写道,阿斯科特1960年在伦敦伊灵艺术学院(Ealing College of Art)开设的基础课程项目(The GroundCourse)之后在萨福克伊普斯维奇公民学院(Suffolk Ipswich Civil College)推广,该基础课程项目主要基于“系统”和“过程”这两个概念。阿斯科特向学生们介绍控制论,并创造了一个实验性的环境进行身份、角色的尝试和转变,旨在研究探索“自我”这一概念(Lambert 2017:42)。起初学生们(如布莱恩·伊诺, Brian Eno)[下图] 感到实验过程中碰到的问题很难理解和解决(Trickett 2019:371)。阿斯科特自评道,当时他对艺术和教育的态度在英国相当激进(Ascott 2013:13)。阿斯科特的教学法在20世纪60年代早期开始发展,其自身扮演着艺术家、教师和萨满(Ascott 2003e)的多重角色,融合社会和政治因素且带有独到的理解:“我们正在走向一个完全网络化的社会,在这个社会里,反作用、即时交流和自动化将影响我们的方方面面”(Ascott 2003d:126)。

1967年至1971年阿斯科特在伍尔弗汉普顿理工学院担任美术学院院长,继续发展控制论艺术教学法。而后他在多所院校任职教学负责人并发扬其教学思想:1968年至1971年任伦敦大学学院斯莱德美术学院绘画专业客座讲师,1971年至1972年任加拿大多伦多安大略艺术学院院长,1974年任明尼阿波利斯艺术与设计学院美术专业院长,1975年至1978年任加州旧金山艺术学院副校长、学院院长,1985年至1992年任奥地利维也纳应用艺术大学传播理论学院院长,1991年至1994年任威尔士纽波特格温特学院互动艺术学院院长。(Shanken 2003:39-40)

“telematique”一词最早于1978年由西蒙·诺拉(Simon Nora,1921-2006)和阿兰·明克Alain Minc(1949-至今)在一份关于计算机网络通信的报告中首次出现(Ascott 1990:241,247)。远程通讯通常是指地理位置上分隔遥远的个人和组织之间通过技术发送、共享、处理和存储信息。阿斯科特是远程信息处理领域的主要理论家之一,也是最早将其应用于艺术领域的艺术家(Jacques 2018:6)。阿斯科特认为,远程信息处理是一种“以计算机为媒介的通信网络”,涉及人类大脑与“人工智能和感知系统”的交互。网络中的个体是整个 “全球网络”不可缺少的部分,在这个网络中,整个世界与积极的参与者们持续互动(Ascott 1990:241)。卡鲁索斯认为,阿斯科特的远程信息技术理论与他的科智理论(technoetics)交织在一起,重新定义了技术的含义,即技艺(techne)+理性/智慧(logos)=技术(technology)。值得一提的是,阿斯科特在他的理论和艺术作品中已然“预见到互联网即将上演”(Karoussos 2018:53)。阿斯科特作品的新颖性在于“技术密不可分地与意识和思维联系在一起,而不是仅仅将艺术和技术简单结合来进行新媒体艺术实践,使艺术受制于工具和规则”(Karoussos 2018:53)。

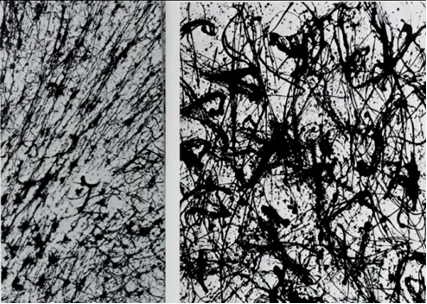

阿斯科特用波洛克(Jackson Pollock)的动作绘画来解释远程通信,波洛克作品中无数线条连接、碰撞、生长和向各个方向扩展,预测和象征了远程通讯文化。绘画平铺于地面,其水平视角反映了地球表面及遍布地表的网络系统。杰克逊的作品是“互联性”和“远程通信文化下网络意识”的有力隐喻(Ascott 1990:241)。如果将覆盖地球的通信网络视为一个“灵妙体”(subtle body),那么我们可以观察到远程信息文化的“精神或超验性”的起源(Ascott 1990:242)。阿斯科特提到大卫·坦斯利(David V. Tansley 1934-1988) —— 一位英国精神治疗师、无线电学的主要倡导者之一,他把灵秒体描述为“能量流的网络”(Tansley 1984:23)。坦斯利写道,肉体之上还有一层“以太体”(etheric body),在灵性的维度影响所有的生物层面的身体组成部分和功能。灵秒体(the subtle body)将宇宙的生命力在肉体内外传递(Tansley1984:23)。坦斯利展示了小脑皮质的网状图案,并将其与波洛克的作品进行比较。[下图] 他认为波洛克能够直观地把握和描绘内心的真实(Tansley 1984:23)。阿斯科特接着提到了彼得·罗素(PeterRussell b.1946) —— 一位英国科学家、未来主义者、精神导师和人类潜能运动的先驱,他创造了“全球大脑”(Global Brain)一词来形容通信网络和意识的相互关系以及“行星意识的出现”(Ascott 1990:242)。阿斯科特引用罗素的话:“我们数十亿个大脑,通过电信系统的“纤维”连接在一起,组成巨大的“全球大脑”。这种方式与我们每个个体大脑的组成方式相同——我们的每个大脑也是由数十亿个细胞组成的”(Russell 1998:28)。阿斯科特引用法国哲学家、神学家、古生物学家及地质学家德日进(Teilhard de Chardin 1881-1955)提出的哲学概念“智慧圈”(noosphere)(Ascott 1990:242)。为了传达通信网络和思想的微妙关系,阿斯科特创造出 “远程信息智慧圈”(telematic noosphere)指代这个星球的“精神封套”。 Noosphere源于希腊语词“nous”,意为心智,因此“noosphere”特指地球生物圈中附载在有机物质上的心智、思想和精神层(King 2006:8-9)。洛克菲勒认为,“智慧圈”的发展产生了“思考的地球,在这个地球上进化变得有意识,‘地球的精神’开始形成”(Rockefeller 2006:57)。因此,智慧圈与生物圈在全球意识和行动的影响下相互交织、共同进化。现代通信技术把德日进的设想演变成附在地球生物圈之上不断进化的“智慧圈”。阿斯科特认为,远程通信艺术除了信息交流之外,还构成了“精神交流的基础,使整个地球协调和创造性发展”(Ascott 1990:247)。

阿斯科特的作品Ten Wings(1982)、La Plissure du Texte(1983)和Aspects of Gaia(1989)根据远程信息处理技术和科智艺术理论所创作。作品Ten Wings (十翼)由世界各地的十个参与者组成,交互式远程占卜过程涵盖了整个艺术作品的形式和内容。对于作品名称,阿斯科特称《十翼》也是最古老的《易经》注释著作(Ascott 2003e:183)。每个参与者通过投掷钱币进行占卜,并通过ARTBOX网络传送占卜的数字结果(Shanken 2003:64)。阿斯科特综合十位参与者的结果提出了一个“问题”,随后参与者重复占卜过程,阿斯科特根据再次占卜的结果生成判断、评论和图像并展示给奥地利电子艺术中心的所有观众。“十翼”是“易经的第一次行星会诊”(Ascott 2003e:183)。

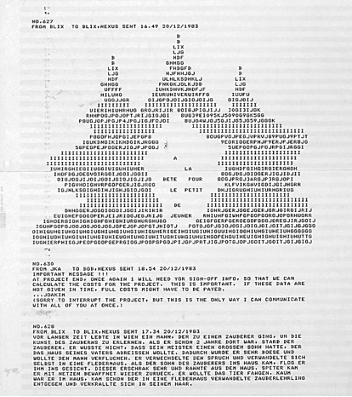

作品La Plissure du Texte(简称LPDT)1983年在巴黎现代艺术博物馆展出,该展览的主题是讨论电子在艺术领域的历史。[下图] 在网络属于昂贵资源的年代,艺术家电子交流网络(Artist’s Electronic Exchange Network,简称ARTEX)为艺术家们提供了一个低成本的电子邮件联络途径(Karoussos 2018:52)。阿斯科特利用ARTEX创作出一个世界范围分布式的童话故事,在11个城市持续12天全天候在线编写创作(1983年12月11日至23日)。阿斯科特以魔术师身份在巴黎宣布故事的开头“很久以前……”,随后每个城市节点赋予了一个童话人物角色,例如,女巫,公主等,参与者可以即兴发挥。这件作品的美学源于电子交流网络项目(ARTEX)。[下图] 由于时区差异和自由联想的流动性,法国艺术家、媒体理论家埃德蒙·库肖特(Edmond Couchot b.1932)将“文之肌理”(LPDT)与超现实主义游戏“精致尸体”(Exquisite Corpse )进行了联想。参与者轮流在一张纸上画出身体的各个部分并隐藏每个人的绘画成果。第一位艺术家开始画画,接下里其他几位艺术家在不知晓前一位绘画结果的情况下继续作画。作品LPDT呈现出来的过程不是个体思想的结果。“这样一个协作的过程与阿斯科特的意图相符,即创造一个大于其各部分总和的意识场”(Shanken,n.d.)。

此外,作品题目La Plissure du Texte受启发于法国符号学家、文学评论家罗兰·巴特(Roland Barthes 1915-1980)1973年发表的文章《文之悦》(La Plaisir du Text)。巴特认为文本总是通过作者和读者一起编织共同完成的。更进一步的是,阿斯科特强调并暗示了“愉悦(plaisir)”来自于多个作者合作完成的创作过程(Shanken n.d.)。近三十年后,第二人生(Second Life)的创作团队Max Moswitzer(b.1968)、Selavy Oh(b.2007)和Elif Ayiter(b.1953)为阿斯科特的作品LPDT开发出虚拟现实版本—— LPDT2(2010年)和LPDT3(2012年)。 [下图] 2010年,LPDT2在仁川松道明日城举行的INDAF新媒体艺术节上展出,并向第二人生项目的参观者开放。2011年,LPDT2再一次在伊斯坦布尔的ISEA大会上展出。2012年第九届上海双年展上,LPDT3作为“罗伊·阿斯科特:融合控制论”展览的一部分展出。在LPDT2/3中,1983年原版LPDT中“世界各地的童话创作者”被“虚拟世界的化身和机器人”所取代,三维场景和它们的栖息者如“字母阿凡达”和“萨满阿凡达”[下图] 通过文本生成器编织文字,文本内容来源于古腾堡项目(Gutenberg Project)及一些其他古典文学名著。该项目中文字的编织过程让人联想起音乐采样,词语、句子和图像之间的非线性联系暗示着新的故事和意义。(LPDT2/3 n.d.)

此外,作品题目La Plissure du Texte受启发于法国符号学家、文学评论家罗兰·巴特(Roland Barthes 1915-1980)1973年发表的文章《文之悦》(La Plaisir du Text)。巴特认为文本总是通过作者和读者一起编织共同完成的。更进一步的是,阿斯科特强调并暗示了“愉悦(plaisir)”来自于多个作者合作完成的创作过程(Shanken n.d.)。近三十年后,第二人生(Second Life)的创作团队Max Moswitzer(b.1968)、Selavy Oh(b.2007)和Elif Ayiter(b.1953)为阿斯科特的作品LPDT开发出虚拟现实版本—— LPDT2(2010年)和LPDT3(2012年)。 [下图] 2010年,LPDT2在仁川松道明日城举行的INDAF新媒体艺术节上展出,并向第二人生项目的参观者开放。2011年,LPDT2再一次在伊斯坦布尔的ISEA大会上展出。2012年第九届上海双年展上,LPDT3作为“罗伊·阿斯科特:融合控制论”展览的一部分展出。在LPDT2/3中,1983年原版LPDT中“世界各地的童话创作者”被“虚拟世界的化身和机器人”所取代,三维场景和它们的栖息者如“字母阿凡达”和“萨满阿凡达”[下图] 通过文本生成器编织文字,文本内容来源于古腾堡项目(Gutenberg Project)及一些其他古典文学名著。该项目中文字的编织过程让人联想起音乐采样,词语、句子和图像之间的非线性联系暗示着新的故事和意义。(LPDT2/3 n.d.)

阿斯科特的作品“盖亚的多面性:横跨全球的数字技术”(Aspects of Gaia: Digital pathways across the Whole Earth) 于1989年参展奥地利林茨电子艺术节。作品灵感来自詹姆斯·洛夫洛克(James Ephraim Lovelock b.1919)提出的盖亚假说(Gaia Hypothesis ,1979)——地球是复杂精致的具备自我调节能力的超级有机体,为地球上的生命提供适宜生存条件。作品从“精神、科学、文化和神话”多重视角探讨地球上的各个方面(Ascott 1990:244)。项目邀请函通过电子邮件或传真发送至“艺术家、科学家、萨满巫师、理想主义者、澳大利亚和美洲的本土艺术家等各方人士”(Ascott 1990:244)。作品分为地上和地下两部分,在布鲁克纳展厅现场(地上部分),观众通过发送数字图像、文本和声音进行信息传送、联通和实时互动,这些媒体交织涌现,构成了“数字智慧圈”(digital noosphere),如同一张拥抱地球、助力和谐的隐形的外衣。阿斯科特把参与者比作“探摸”地球经络的诊疗师,在与数据流进行创造性互动的同时,他们也在进行一场“全球针灸”(Ascott 1990:244)。与地上部分的远程通信和网络空间的无实体特征(离身性)相比,地下部分提供了具身体验,观众平躺于手推车上滑行经过显示盖亚信息的LED显示屏。阿斯科特认为,通过隧道的观众就像是从盖亚子宫的产道里出来的新生儿。他将地下环境描述为一个新石器时代的远程信息处理通道(Ascott 1990:245),象征有机体地球(biospheres-生物圈)和远程信息层(noosphere-智慧圈)的统一。在“盖亚的多面性”作品中,每个观看者都成为个体和集体过程的参与者,该过程将观众的身体和思想与整个地球联系在一个行星意识矩阵中。[下图]

1989年阿斯科特用两个希腊词根tele(远程)和nous(理性、心智)创造出Telenoia(远程狂)一词。引用格里高里·贝特森(Gregory Bateson)的话,“远程狂是网络意识、互动意识,是汇集广泛的思想”(Ascott,2003f:259)。艺术作品远程狂(Telenoia1992)是一个二十四小时的远程通讯项目,是通过电话线联通的一场在线艺术会。 [下图] 鹿特丹V2_实验室中的多台计算机与世界各地的艺术家、科研机构和组织传递图像、声音和文本。该项目对公众开放,可以通过调制解调器和传真在家中参与(V2_1992)。“作品Telenoia(1992)使远程通讯艺术成为一种集体协作过程,艺术呈现开放性、不确定性、批判性、精神性和政治性”(Ascott 2003f)。

1997年,阿斯科特前往马托格罗索兴谷河(Xingu River),深入巴西丛林和库库鲁印第安部落(Kuikuru)探索心理空间与赛博空间的关系。[下图] 此次探险由巴西艺术家共同参与,是萨满教网络项目的一部分。此次旅程后,阿斯科特对巴西利亚圣多黛米(Santo Daime)死藤水仪式(ayahuasca)产生兴趣并开始研究(Acott 2003g:358)。项目过程中的笔记诗意地描述了萨满术和网络技术之间的交流和交叉以及两者赐予彼此的洞察力。

库库鲁效应

我们用纸卷烟吸食

漂浮在马托格罗索上空

黑秃鹫为兴谷带来了火种

我们给他带来了赛博之火他送上一盘传统的木薯

我们吃下

给了他卫星天线锅

礼物是可交换的图像

他会把他的梦想编织进我们的网里

我们陷入他的空间里

他的化身是动态的(他是美洲豹)

计算机不是征服者

我们的数据流是兴谷的支流

[…]萨满气喘吁吁

他进入了虫洞

他的话来自天上

点击任一星星

我们把灰烬洒在他的电脑上

[…]

(Ascott 1997:14)

根据阿斯科特描述,萨满巫师能通过转换意识穿越到另一层现实中,并与那个世界中无形的神使和现象进行着交流。“萨满用不同的眼睛观看世界,用不同的身体在世界航行”(Ascott 2003g:358)。萨满拥有一种“双重凝视”(double gaze),阿斯科特在死藤水仪式中(ayahuasca)经历了因意识状态改变所产生的特有幻觉。他把“双重凝视”描述为一种双重意识的模式,即一个人同时在两个维度——在现实中拥有一个物质身体,而另一个身体则在幻想现实中漫游。它是一个人的意识在两种现实之间波动的状态(Ascott 2003g:359)。

对阿斯科特来说,计算机技术触发了人类新感官的进化且唤醒了休眠的感官。超连接的现实生活使我们改变线性思维和管见所及的世界观。阿斯科特创造术语“赛博知觉”(cyberception)来描述人类在网络空间中持续存在和活动所产生的新的感知能力(Ascott 2003h:319)。赛博知觉是“新兴的技术增强的认知和感知能力”(Ascott 2003i:376)。赛博知觉也可以称为“超心理感知”(psi-perception)(Ascott 2003g:358),意味着我们的身体和思想同时与整个星球的“智慧圈”和生物圈相连。我们不断思考、与其他遥远的心灵互动、探索数据、体验地球上甚至地外空间中的事件。在网络空间中以化身和用户名为形式的身份概念已变得具有实验性和动态性。虚拟现实、增强现实和混合现实允许用户同时身处多个地点,并为原本稳定的环境增加了层次。赛博感知涉及“超个人技术”(transpersonal technology),它使我们能够转变自我、转移思想并超越我们身体和思想的局限性(Ascott 2003h:321)。阿斯科特对超个人技术的概念解释如下:

远程呈现、全球网络和赛博空间等超个人技术,也许正在刺激或重新激活一个长期被遗忘的、被机械世界所淘汰的意识感官。赛博感知可能预示着我们潜在的精神力量的觉醒及我们脱离身体、直接通过意识与他人连通的能力 (Ascott 2003h:321)。

阿斯科特在其著作中对艺术的精神进行理论化,并赞同艺术家康定斯基(Wassily Kandinsky 1886-1944)、蒙德里安(Piet Mondrian 1872-1944)和马列维奇(Kazimir Malevich 1879-1935)的思想,他们“相信艺术可以唤起精神体验”(Ascott 2006:69)。他强调了精神来源对艺术家的影响,例如纳瓦霍沙画对艺术家波洛克的启迪(Ascott 1990:242),《现代艺术中的第四维度和非欧几里德几何》一书中也阐明了彼得·邬斯宾斯基(Pyotr Ouspensky 1878-1947)的第四维度理论对现代艺术家的影响(The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art , Henderson 1983)(Ascott 2003)。延续康定斯基在《论艺术里的精神》(On the Spiritual in Art 1912)一书中所倡导的现代艺术中的内在精神性,

阿斯科特“在二十一世纪融合了古代精神、萨满教传统、新兴科技工具和数据知识的背景下,进一步推动了势头,为艺术的精神层面开辟了一条独特的轨迹”(Moore 2018:119)。

“事实上”,阿斯科特说, “我们正以康定斯基难以想象的方式走向艺术的精神层面”(Ascott 1996:171)。第九届上海双年展阿斯科特个人回顾展上展出了墙面大小的黑板艺术作品(Ascott 2003b:103),与之相邻的是鲁道夫·施泰纳(Rudolf Steiner 1861-1925)的黑板画作品,其倡导的神智学和人智学的精神运动对康定斯基、蒙德里安和众多现代艺术家产生深远影响。两位艺术家的黑板画作品的同时呈现传递了一种微妙的联系。(Introvigne 2015; Moore 2017:327-328)。[下图]

阿斯科特在《通向艺术精神的技术途径:关于连通性、连贯性和意识的跨学科视角》(Ascott 2006)一文中指出,二十一世纪艺术的最前沿和艺术隐喻是在纳米技术、场域理论和混合现实领域。当今对无形现象的探索可以深入到纳米技术。阿斯科特指出,“纳米领域在纯物质和纯意识之间起着中介作用,它是两个现实层面之间的接口,具有举足轻重的意义”(Ascott 2006:65)。纳米层是技术和意识相遇的地方,对艺术家来说,这是一个物质和形而上学的双重挑战。对唯物主义者来说,纳米技术只涉及微小的亚原子结构,把“纳米介于我们日常世界的物质密度和亚原子非物质空间之间”并不过于激进(Ascott 2006:65)。

阿斯科特指出,生物光子学、磁场和场域论等相关研究或许印证了先前被排斥的边缘精神传统下的意识和人类身份,如非洲裔巴西乌班达教、非洲约鲁巴人、巴西圣多代姆教(Santo Daime)和UDV宗教(União do Vegetal),以及欧洲本土的异教徒传统。“这些古老的传统隐含地将人类置于意识领域中,而不是像西方唯物主义正统学说所主张的将意识视为大脑的一个附带现象”(Ascott 2006:66)。正如鲁伯特·谢多雷克(Rupert Sheldrake,b.1942)在《新生命科学》(A New Science of Life 1981)中提出的形态场域理论,阿斯科特强调了生物过程中的形态发生场域模型及其可能的精神意义(Ascott 2006:66)。根据弗里茨.阿尔伯特.波普(Fritz Albert Popp,b.1938)在生物光子学领域的发现,阿斯科特将DNA分子在生物体内的光子发散现象与“电子和光子通过远程信息网络在地球上的流动”相比拟,两者有异曲同工之处(Ascott 2006:65)。

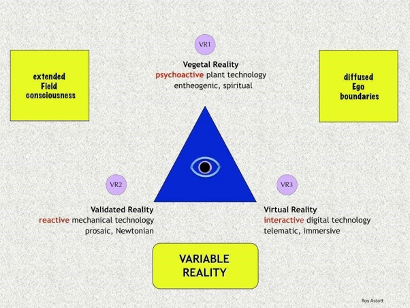

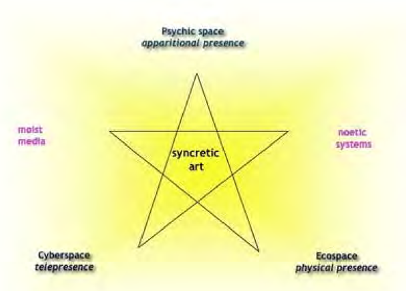

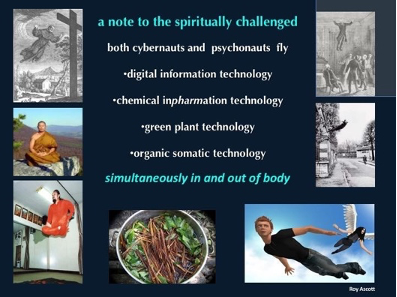

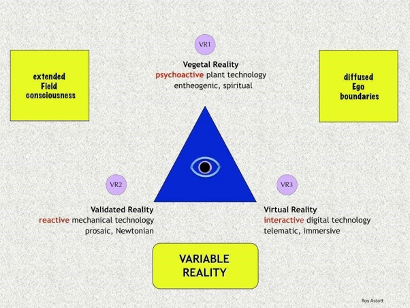

艺术中对精神的探索在三个可变现实(Variable Reality)的融合模型中发生的。 [下图] 其一为“植物现实”(Vegetal Reality),归因于精神活性植物影响思想或改变精神现实。其二为基于日常生活经验的“经验证现实”(Validated Reality),以机械技术为基础,遵循相互作用性和牛顿力学原理。其三为“虚拟现实”(Virtual Reality),以交互式数字技术、远程信息处理技术和沉浸式为特征。这三种现实的组合形成了一个融合矩阵,三层现实体现了“极端差异之间显现相似之处,每个元素的力量丰富了差异阵列中所有其他元素的力量”(Ascott 2019:143)。

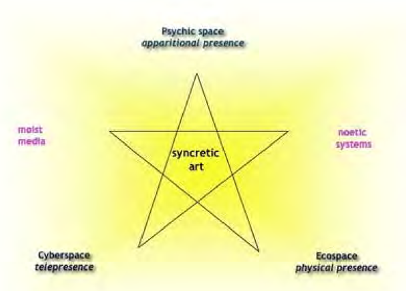

三个可变现实通过五个概念/方法实现相互作用,如下图五角星模型所示:首先,赛博空间和远程呈线意味着我们能够在电子、非物质、虚拟空间中相互交流,我们可以“分布在更广阔更遥远的空间,亦在这里也在那里,同一时间在多地同时出现”(Ascott 2003f:264)。第二,心灵空间和通灵术指的是萨满教的路径和与灵的实体互动的精神领域(Ascott 2006:66)。第三,生态空间和物理存在涉及我们与具体环境的直接相互联系,包括人工的和自然的环境。第四,湿媒体意味着我们对生物媒介的探索,包括 “比特、原子、神经元和基因组成的各种组合”(Ascott 2003i:363)。第五,意识系统指我们的个人神经网络与全球网络的融合,“创造一个新的意识空间”(Ascott 2003i:379)。五角星表示一个由干的媒介(电子元件)和潮湿的媒介(生物物质)构成的星座,通过这个五角星体系可以探索和描绘包括精神在内的意识。

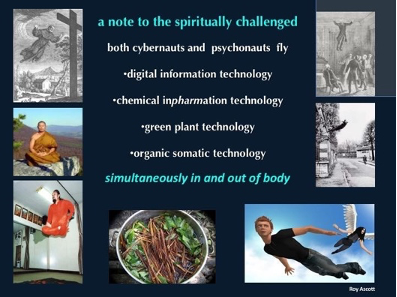

以上两个相互关联的模型是基于这样的前提,即“控制论是艺术技术基础,而融合论则是艺术实践的基础。融合性思维打破边界,颠覆常规”(Ascott 2008:1)。融合性思维允许我们跳出框外思考,将艺术家置于规范之外,并立于人类发展的前沿。以上模型是艺术家可以通过高级研究和明确推测而采用的策略 ,“将赛博知觉、湿媒体、量子现实、纳米场以及生态、社会和精神领域的问题结合起来”(Ascott 2008:2)。艺术和艺术家在技术领域的作用并非说明或证实科学,而是通过与先锋科学思想的结合来探索意识和自我(Ascott 2008:2)。 [右图] 正因如此,阿斯科特的理论和实践涉及跨领域的智慧,包括精神导师、医者、心理学家、萨满巫师、先锋艺术家、科学家和理论学家,例如:泰伦斯·麦肯纳(Terence McKenna 1946-2000)、杰里米·纳比(Jeremy Narby b.1959)、费尔南多·佩索阿 (Fernando Pessoa 1888-1935)、马克斯·普朗克(Max Plank 1858-1947)、大卫·玻姆 (David Bohm 1917-1992)、卡普拉(Fritjof Capra b.1939)等(Ascott 2002; Ascott 2008)。

2003年,阿斯科特将他先前建立的研究中心(CAiiA和STAR)进行了合并,将其重命名为普利茅斯大学星球学院(Planetary Collegium),其分支机构遍及意大利、希腊、瑞士以及中国。该学院“回应新兴社会、技术和精神夙愿,同时对社会和文化发展的逆行力量和领域的保持批判意识”(星球学院)。星球学院项目结合远程通讯和面授的方式,遵循阿斯科特跨文化交流社区的愿景,几个博士点各具特色且彼此之间形成紧密交织的学术关系网络。2003年,阿斯科特创立了《科智艺术研究期刊》(Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research)并担任主编。2003年至2007年阿斯科特担任加州大学艺术学院设计媒体艺术系客座教授,2007年至今担任英国伦敦泰晤士河谷大学名誉教授。2012年,阿斯科特被邀请为上海德稻新媒体艺术大师,并于2014年在中国上海成立了罗伊阿斯科特科智艺术工作室(Roy Ascott Technoetic Arts Studio),创办交互艺术专业本科实验课程,与上海视觉艺术学院联合授课(Ascott 2018:145)。

2009年以来的大型回顾展上多次展出了阿斯科特的作品以及相关文字、照片、视频和图示介绍,这是他老师工作不可缺少的一部分,回顾展中体现了多年来阿斯科特艺术家、理论家和教育者的多重身份如何交织并相互影响(Jacques 2018:6)。2014年阿斯科特荣获奥地利电子艺术中心“新媒体艺术富有远见的先锋”金尼卡奖。 [下图] 山肯解释道,赋予阿斯科特“有远见”(visionary)一词暗示其理论和实践集中于“艺术视觉话语”和“预见未来的系统方法”(Shanken 2003:1)。阿斯科特称,视觉艺术应富有远见,应设想评论家和观众在与艺术互动的过程中成为预言者(Ascott 2003c:165)。雅克写道,阿斯科特在巴西死藤水仪式中所经历的双重意识的幻觉状态 (Ascott 2003g:359)使我们能够进入一个只能通过“间接、共享参与和隐喻方式探索的世界。这是有远见的思想家、有创造力的艺术家和萨满都渴望体验和探索的领域”(Jacques 2018:11)。东方文化启发了阿斯科特早期的艺术创作,以一种有趣的循环方式,阿斯科特的研究正进一步在东方文化中不断发展。上海德稻罗伊阿斯科特工作室提供的教学项目顺应道家哲学和精神。[下图] 阿斯科特称,设计、建筑、艺术的技术和思想过程与“道”的之间的联系是沉浸式的。道是一种意识,即我们身在道中,我们本就是道。意识问题对“道”的理解至关重要,意识是一个“场域”(field)。阿斯科特指出:

我们把大脑看作是一个使我们进入意识场域的器官,而非是产生意识本身的一群肌肉和物质。依此看来,我们与传统和道教思想息息相关,这对我们很重要。那儿有一个场域,我们便是场域,我们即是意识领域的一部分。我们并不是它的创造者,而是它的导航者,它对我们的实践产生影响。(科智艺术之道)

在艺术家、理论家和跨文化教育者的多元职业生涯中,“阿斯科特的理论影响了众多艺术家的网络和传播媒体的实践途径,且深入涉及萨满教和精神对话”(Lambert 2017:42)。阿斯科特的科智艺术理论通过他的学生、团队、星球学院的博士生在教育文化领域以多种实践方式传播和发展,在国际上具有广泛的影响力。阿斯科特致力于研究远程数字时代下的意识,他将萨满定义为“关注意识的人”(Ascott 2003g:358)。传统意义上,萨满师在社群中扮演中介和使者联通精神世界与世俗世界,“作为一个将多元文化艺术与广泛互动形式联系起来的中间人,阿斯科特可谓是真正的萨满信使”(Jacques 2018:5)。

图片说明

图1:英国巴斯皇家新月楼与和圆形广场的俯视图.

图2:英国威尔特郡的西尔布利山.

图3:罗伊阿斯科特与作品《Change Painting》, 1959.

图4:罗伊阿斯科特,《Change Paintings》. © Roy Ascott.

图5:罗伊阿斯科特,《Untitled Drawing》, 1962.

图6:罗伊阿斯科特,《Cloud Template》, 1966.

图7:罗伊阿斯科特,《Table》. ©Roy Ascott.

图8:罗伊阿斯科特,《Plastic Transaction》, 1971.

图8:罗伊阿斯科特,《Table》, 第九届上海双年展罗伊阿斯科特个人回顾展.

图9:布莱恩·伊诺(Brian Eno), 罗伊阿斯科特基础课程项目的学生, 伊普斯维奇艺术学院, 1968.

图10:小脑皮层中的神经元和杰克逊·波洛克的绘画细节(Tansley 1984:54).

图11:罗伊阿斯科特, 《La Plissure du Texte》,《LPDT》,1983.

图12:罗伊阿斯科特, 《La Plissure du Texte》,《LPDT》, 计算机打印输出, 1983.

图13:罗伊阿斯科特, 《LPDT2 / 3》, 字母阿凡达 . © Max Moswitzer, Selavy Oh, Elif Ayiter, 2010.

图14:罗伊阿斯科特, 《LPDT2 / 3》, 萨满阿凡达 . © Max Moswitzer, Selavy Oh, Elif Ayiter, 2010.

图15:罗伊阿斯科特, 《Aspects of Gaia》, 1989.

图16:罗伊阿斯科特, 《Telenoia》, 1989. ©V2.

图17:罗伊阿斯科特和库库鲁印第安部落(Kuikuru), 1997. ©Roy Ascott.

图18:罗伊阿斯科特的黑板艺术作品与鲁道夫·施泰纳(Rudolf Steiner)的黑板画作品,第九届上海双年展(2012-2013).

图19:罗伊阿斯科特, 《Variable Reality》. © Roy Ascott.

图20:罗伊阿斯科特, 《Syncretic Art》. © Roy Ascott.

图21:罗伊·阿斯科特, 《A Note to the Spiritually Challenged》. © Roy Ascott.

图22:罗伊·阿斯科特, 获奥地利电子艺术中心“新媒体艺术富有远见的先锋”金尼卡奖(Golden Nica), 2014.

图23:上海德稻中心大厦, 2016. ©Lila Moore.

参考文献

Ars Electronica. 2015. Visionary Pioneers of Media Art – Roy Ascott. Accessed from htps://www.youtube.com/watch?v=8CBEBW4svyU on 29 July 2020.

Ascott, Roy. 2018. “Appendix 2: Ascott’s Professional History.” Cybernetics and Human Knowing. 25:144-48.

Ascott, Roy. 2013. “Forward: Extending Aesthetics Brian. Pp.12-13 in Eno: Visual Music,” Brian Eno and Christopher Scoates. San Francisco: Cronicale Books.

Ascott, Roy. 2008. “Cybernetic, Technoetic, Synectric: The Prospect of Art.” Leonardo 4:1-2.

Ascott, Roy. 2006. “Technoetic Pathways toward the Spiritual in Art: A Transdisciplinary Perspective on Connectedness, Coherence and Consciousness.” Leonardo 39: 65–69.

Ascott, Roy. 2003. “Navigating Consciousness: Art and transformative technologies.” Accessed from https://www.olats.org/projetpart/artmedia/2002eng/te_rAscott.html on 29 July 2020.

Ascott, Roy. 2003a. “Table (1975).” Pp. 168-73 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003b. “The Construction of Change (1964).” Pp.97-107 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003c.“The Psibernetic Arch (1970).” Pp. 161-67 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003d.“ Behaviourist Art and the Cybernetic Vision (1966–67).” Pp. 109-56 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003e. “Ten Wings (1982).” Pp. 183-84 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness,edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003f. “Telenoia (1993).” Pp. 257-75 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003g. “Weaving the Shamanic Web: Art and Technoetics in the Bio-Telematic Domain (1998).” Pp. 356-62 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003h. “The Architecture of Cyberception (1994).” Pp.319-26 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy. 2003i. “Technoetic aesthetics: 100 Terms and Definitions for the Post-Biological Era (1996).” Pp. 375-82 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Ascott, Roy, 1997. “You ask me about the Xingo Indians…” Leonardo Electronic Almanac. 5:14-15.

Ascott, Roy. 1996. “Noetic Aesthetics: Art and Telematic Consciousness.” P.171 in Consciousness Research Abstracts, Proceedings of the Tucson II Conference Journal of Consciousness Studies. Arizona: University of Arizona.

Ascott, Roy. 1990. “Is There Love in the Telematic Embrace?” Art Journal. 49:241-47.

Ascott, Roy. 1968. “The Cybernetic Stance: My Process and Purpose.” Leonardo 1 (2): 105–112.

Bergson, Henry. 1911. Creative Evolution, Translated by Arthur Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Henderson, D. Linda. 1983. The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Introvigne, Massimo. 2015. “The sounding Cosmos Revisited: Ringbom, Kandinsky, the Theosophical Tradition and Religious/Artistic Innovation.” Accessed from https://www.cesnur.org/2015/Ringbom.pdf on 29 July 2020.

Jacques, Claudia. 2018. “Forward: A Tribute to the Messenger Shaman: Roy Ascott.” Cybernetics and Human Knowing. 25:5-15.

Kandinsky, Wassily. 1946. On the Spiritual in Art. NewYork: Solomon R. Guggenheim Foundation. Originally published in 1911 and 1912 by Piper and Company.

Karoussos, Katerina. 2018. “The Topology of Technoetics Via Theoria: Roy Ascott and the Techne of La Plissure du Texte.” Cybernetics and Human Knowing. 25:51-65.

King, Ursula. 2006. “Feeding the Zest for Life: Spiritual Energy Resources for the Future of Humanity.” Pp. 3-19 in Teilhard and the Future of Humanity, edited by Thierry Meynard. New York: Fordham University Press.

Lambert,Nick. 2017. “The Cybernetic Moment: Roy Ascott and the British Cybernetic Pioneers, 1955–1965.” Interdisciplinary Science Reviews. 42.42-53.

Lovelock, James. 2000 [1979]. Gaia: A New Look at Life on Earth (Third Edition). Oxford: Oxford University Press.

LPDT2. n.d. “LPDT2.” Accessed from https://lpdt2.tumblr.com/ on 29 July 2020.

Nechvatal, Joseph. 2018. “Ecstatic Ascott.” Cybernetics and Human Knowing. 25:31-42.

Moore,Lila. 2018. “The Shaman of Cybernetic Futures: Art, Ritual and Transcendence in Fields of the Networked Mind.” Cybernetics and Human Knowing. 25:119-41.

Planetary Collegium. n.d. Accessed from https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_Collegium on 29 July 2020.

Rockefeller., C. Steven. 2006. “Teilhard’s Vision and the Earth Charter.” Pp.56-68 in Teilhard and the Future of Humanity, edited by Thierry Meynard. New York: Fordham University Press.

Russell, Peter. 1998. Waking Up in Time. Novato, CA: Origin Press.

Sheldrake, Rupert. 1981. A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation. London: Blond & Briggs, Los Angeles: J. P. Tarcher.

Shanken, A. Edward. 2003. “From Cybernetics to Telematics: The Art, Pedagogy, and Theory of Roy Ascott.” Pp. 1-96 in Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness. edited by Roy Ascott and Edward A. Shanken. Berkeley, CA: University of California Press.

Shanken, A. Edward. n.d. “Telematic Embrace: A Love Story?

Roy Ascott’s Theories of Telematic Art.” Accessed from: http://telematic.walkerart.org/timeline/timeline_shanken.html on 29 July 2020.

“The Tao of Technoetic Arts.” Accessed from https://www.futurelearn.com/courses/taoism-and-western-culture/0/steps/105404 on 29 July 2020.

Tansley, V. David. 1984. The Subtle Body. New York: USA: Thames and Hudson.

Trickett, Terry. 2019. “A Cybernetic Clarion Call to the Arts’ Community,” Pp.368-75 in Proceedings of EVA London 2019 Electronic Visualisation and the Arts, edited by Jonathan P. Weinel, Jonathan Bowen, Graham Diprose and Nick Lambert. London, UK, July 8-11, 2019. Accessed from: https://www.scienceopen.com/document?vid=e3b6c7a7-190d-46e8-84b3-fd4674badc7a on 29 July 2020.

Wiener, Nobert. 1948. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. New York, Paris: John Wiley & Sons, Hermann et CIE.

补充资料

The full lists of Ascott’s exhibitions, publications and professional appointments are available in Cybernetics & Human Knowing, Vol 25, No. 2-3, 2018.

Appendix 3: Ascott’s Art. Accessed from http://chkjournal.com/sites/default/files/_13_ap11_149-163.pdf on 29 July 2020

沪公网安备 31011702005047号

沪公网安备 31011702005047号